画手稿是更浓缩的创作过程。

上周我们给大家介绍了众多名厨的菜品手稿(点击查看文章),很多师傅们都在询问菜品手稿怎么画,手稿背后需要怎样的能力支撑,对提高菜品研发的成功率有何帮助。为此,我们采访了诸多厨师,为大家带来实战经验的汇总。

高度浓缩的菜品创作过程

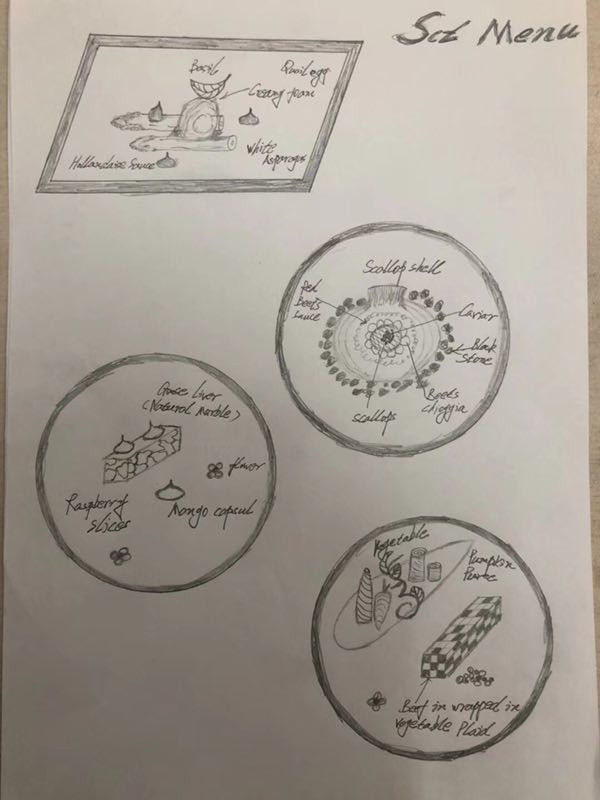

早在四五年前,刘军观察到国外的米其林餐厅出现了一些漂亮的新菜式,与老牌餐厅大不同。认真查找了资料后,他发现菜能做成这样,离不开菜品的前期设计。

与此同时,大董的意境菜也开始流行,菜品大多借鉴于中国的水墨画,“一个盘子,哪些地方放菜,哪些地方留白都是非常重要的。”

他想把这些菜品画下来,一是为了留下资料,二是为了培养自己创作菜品的新方法,所以从四五年前就开始慢慢画手稿了。

每个细节都对应着烹饪过程

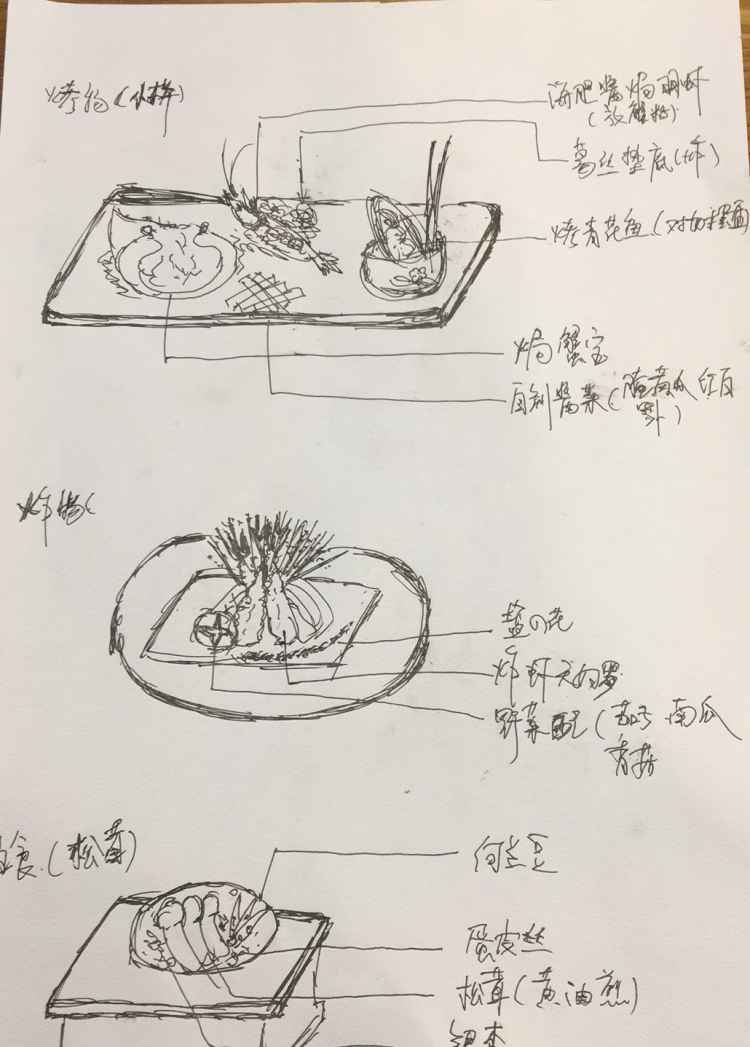

万事开头难,一开始刘军画得并不像。为此他翻阅了很多网上的素描资料,也看了很多美食博客,从他们那里学会了怎么画,哪个角度好看。从牛肉不同位置的不同形态到各种配菜,画着画着,就有了经验,慢慢知道了菜品的正面、侧面跟斜后方的形态是怎么样,应该怎么去画。

当然,画手稿的难点并不是画得像不像,而是难在你对食材的了解上,“重点是你一定要清楚每一种食材,想要做成什么样儿,脑子要有东西,这样你才能把这些东西落实在纸面上”。

像画一块牛肉,你画下的颜色、切面,就已经联想到它对应的烹饪方式、火候。画手稿,其实是个高度浓缩的菜品创作过程,“因为你得了解各种食材,包括你的主食、配菜的生物结构,你只有把这些东西全部都了解了,才能知道它的断面是什么样,呈现出什么样的东西来”。

不断提高对食材的认识

逐渐掌握,熟练画出手稿后,这个方法的益处逐渐凸显出来:

“第一,画的过程中,会迫使自己不断地观察每一种食材的形态,为以后做套餐、研发菜品做准备。

第二,更多的去注重每一个主食材、辅食材的生物特性,包括不同的成熟度,不同火候所带来的物理形态,更加了解食材的特点。

第三,成本减少了。画画你可以修改,第一个不行可以画第二个,也可以让想法在大脑中不断地构思,这样才能真正设计出一道好菜,做菜的成功率就会更高。”

减少原料的使用,降低成本

做了22年日料的黄斌,在96年入行做学徒时,跟日本师傅学会了画手稿的方法。现在他正负责厨房的菜品研发,还有所用门店的新品培训工作。

在研发菜品的初期,菜品手稿能够记录灵感,起到一定的辅助作用。

当然更实际的作用是可以降低原材料的使用,减少研发成本。与刘军持有相同的观点,他认为画手稿的前提是必须对口味和原料、烹饪方法非常熟悉。

先画熟练的菜,找“公式”

现在从事自由职业的朱高荣,常常在研发新菜时画手稿。

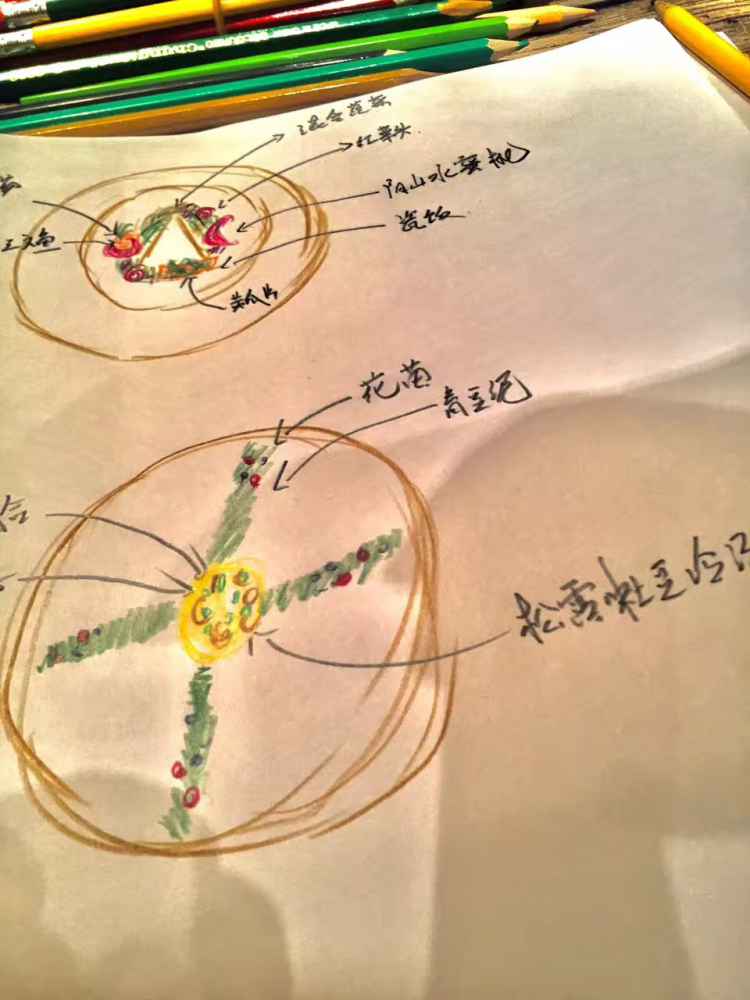

“把菜画出来,会加深你对这道菜的印象。这个过程中,你会思考食材搭配在一起是否合适,味道融合行不行”,颜色搭配、摆盘、味道融合是他会着重思考的内容。

对于很多想尝试画手稿,然后研发菜品的厨师,他的建议是先画自己已经熟练烹饪的菜品,作为练习,从经典菜里找公式,找“套路”,然后再去创作新菜。

关于画风,他认为画手稿不用画的太仔细,只要颜色、形状、大小差不多就行了,“画手稿的初衷不是为了给别人看的,自己懂就行。”

画个大框架,不给自己设限

从去年7月开始,王秋硕开始尝试着画菜品手稿,记录想法。但他的菜品手稿相对简单,只画了大概。

他不想用最初的摆盘想法限制住自己,只给了自己一个大框架,做菜当日再发挥。

他的理解中,菜品设计是一个漫长的过程,从一个灵感开始慢慢增添, 再一次次地推翻建立,整道菜应该是在做菜的时候慢慢成型的,而不是一开始就把详细的配料装饰都画上 。

“菜品应该是跟着自己一起进化的,随着时间不断进化的。”

当然,由于经验的匮乏,有些据手稿研发出的新菜效果并不好。像之前在尝试牛肋这个食材,做了两个方案,等到真正尝试时,发现效果都不是特别理想 ,正巧赶上了名厨试用,松露酱给了他新灵感,他立马换了新方案。

“就是太天真,把很多东西想得很简单, 但是一到实际操作就很费劲了”,事后他这样总结这次“草稿的崩塌”。

记录下转瞬即逝的灵感

当然,不同的厨师也会有不同的手稿使用场景,有时候可能是为了记录灵感。

画手稿,张乐韧说是因为自己健忘,总容易把一些想法丢掉,所以当脑子里有个大概的构思时,他就会先画出来,之后再慢慢做出来。

图片相对比较直观,如果只是用文字记录,很多细节再回想时肯定记不住。因此他的建议是文字加图片,图可以画得潦草点,但是细节一定要记录到位。

“细节是最容易被遗忘,你用什么花,放在什么位置,大概用什么酱汁,这个细节一定要画好。”这些都会成为你创造菜品的依据,像建大楼的时候,一定要先把图纸画出来,一层层建造出来就行了。

Tips:每个人都有自己的工作习惯、思维方式,适合自己的才是最好的。

看了这么多师傅们的实战经验,你有什么好方法、好建议,欢迎写下来,和我们一起分享!

-end-

图片由受访者提供。