亚洲 50 最佳餐厅最新的榜单在不久前公布,开业不到两年的如院,排在第 59 名,以新餐厅来说,成绩非常不俗。如院虽新,但已在国际上崭露头角,在不同的区域性榜单上屡有斩获。以如院目前节节攀升的口碑来说,无论是哪一个榜单,再下一城不难。

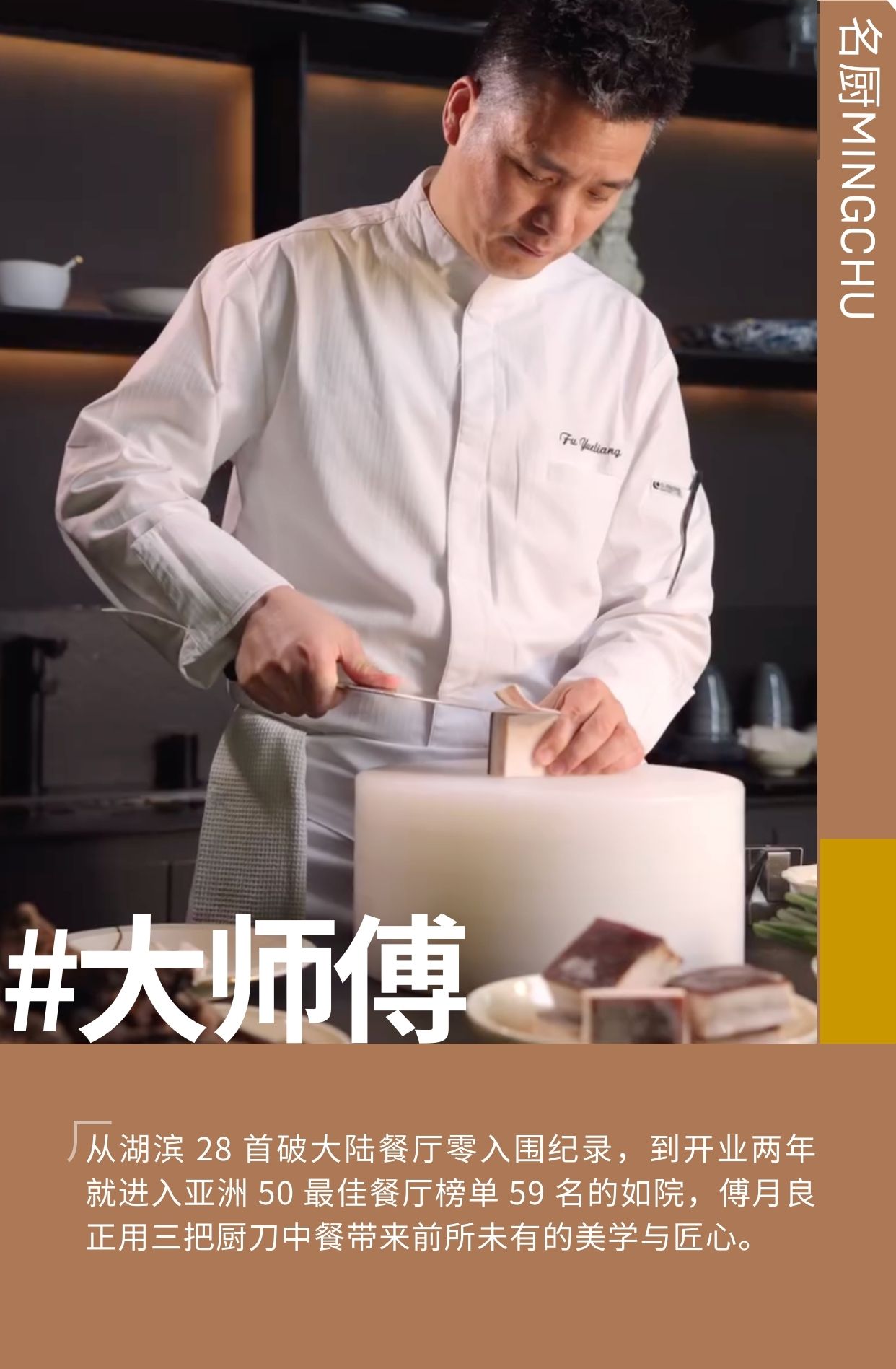

尽管开业未满两年,掌舵的傅月良却早已是杭帮菜江湖上久负盛名的新一代大师。事实上,很多食客并不知道,2013 年,傅月良当时执掌的「湖滨 28」,是中国大陆第一家打入亚洲 50 最佳餐厅榜单的餐厅,排名第 25──当年拿下第一名的餐厅,是东京的 Narisawa。

霸者重返,卷土重来,傅月良已不是当年的傅月良,至少,格局不一样了。时间和历练,可以改变一个人很多很多。

扬名立万的那把刀

傅月良在餐饮江湖上的代表性,从何而来?他的故事,应该可以从刀说起。

他的代表作不少,但他用三把刀,创造了人生不同阶段的经典作品,标志着不断地超越自己,也成就自己。

早期的他,有一把刀,帮他奠定了江湖地位。

2004 年,傅月良运用巧思和技术为「金牌扣肉」创出新生命──以精湛刀工,将一块长宽都是 6 厘米的五花肉,在两三分钟内一刀不断地片成 400 厘米长、2 毫米薄度如蝉翼的长条状,然后盘成块状、砌成塔形,塞进炒笋干、入蒸箱。这个由傅月良创作的版本,既有艺术美感又能省时,迅速成为大家竞相模仿的菜式,继而开始普及,今时今日已遍地开花,是大家在餐桌上看到的版本。

德高望重的陈立教授说,当年他看着傅月良为了制作心目中这个版本的金牌扣肉,特别去订制极薄的不锈钢刀。最近读到美食博主罗珊珊访问傅月良,节录她文章里写的:“傅月良为这道菜专门找到了日本,在一间曾经以锻造军刀为业在战后改制菜刀的老铺,得到一把与别不同的菜刀,这把刀的特点是钢火很好,异常锋利,厚薄重量皆适宜,推刀切割时运力顺滑,简直为了这道扣肉而生。”

金牌扣肉非傅月良原创。好几年前我曾做过深入的资料搜集。调研从台湾名厨陈岚舒跟我分享的文章开始:第一次出现塔型扣肉,是在七〇年代的厨艺竞技比赛,一位四川师傅将五花肉片成一片片,搭着小方块肉,大致围成简单的塔状,成为金牌扣肉的雏形。

这个版本带给中国厨师很大的启发,1997 年,味庄董顺翔带着徒弟们去比赛,有了较为细致的版本,那就是凭着不锈钢模型切肉,堆砌成塔形的扣肉胜出,从此成为他的招牌菜。关于这一点,董顺翔在 2019 年 8 月 9 日《味觉大师》刊登的访问中亦有提及。从七〇年代名字不可考的四川师傅所创的第一代塔形扣肉,来到 1997 年董顺翔赢得比赛的版本,已经历时 20 年。

然而关键是,董顺翔创作的版本,是用来比赛的菜,并不是可以在餐厅普及的菜式──因为用不锈钢模型切肉非常耗时,制作一份需花 45 分钟左右,而且卖相较为粗糙。直到 2004 年,傅月良为了突破这个瓶颈,想出办法,那就是文章开端详细说明的:以精湛刀功、严格比例制作出金牌扣肉新生命,大大提高了审美,而且制作上更为省时(切一份大约是 15 分钟),迅速成为大家争相模仿的菜式,即今时今日食客们在餐桌上看到以刀工片出来的精致版本。

陈立教授曾给我进一步解释:“董顺翔和傅月良两位厨师不同的地方,除了工具,他们在烹饪、处置这块肉的用具和火候上也很不同。董师傅是将肉推入模具里切制并连同模具蒸煮,再进行后续步骤。至于傅月良的金牌扣肉,是直接把整块肉蒸煮,然后再改刀片薄。”陈立教授认同,这的确可以成为新标准。

为了更进一步了解金牌扣肉的前世今生、来龙去脉,跟傅月良求证了许多关键细节,当中他多次强调金牌扣肉这道菜代表了师门的传承,有了基础的累积,他才有能力去做新的演绎、发展出它的新面貌。

“金牌扣肉这道菜的崛起,确实是源自七〇年代的全国性厨艺比赛,火了以后被人模仿,成为国内厨艺比赛的典型菜式。当年的厨艺比赛不讲究味道,所以很多雕龙雕凤的菜式,金牌扣肉属于其中一道炫技菜式。后来我的师门去参加比赛的菜,虽然做法较为细化,但也是这个功能为主,五花肉以红麴上色,而非酱油去煮。那块肉就放在一个不锈钢模型里面,切口往前推,前面是个钢板,就从夹缝中切下去,是非常麻烦的,只能用于比赛。但因为概念算是很先进,对于当时来说是一道很有吸引力的菜,去比赛容易得奖。但这些比赛的版本,味道上是还没有融合的,里面虽然也是笋干,但笋干没有烧透,跟五花肉的味道并没有产生连结。”

比赛版本的金牌扣肉,有很多难题没得到解决,包括里面的笋干没有烧透,就会大量渗水,把外面五花肉的红麴色泡淡弄糊,很不好看。这个版本的金牌扣肉只蒸 30-40 分钟左右,不能蒸太久,否则色泽会产生变化。

“后来师门进行推演,就是在刀功上有进展,尝试把肉块竖着切。尽管如此,那还是没法量产,只能做那么一块肉。后来慢慢地,想到一个办法,就是横着批,但依然不能量产,因为笋干烧完以后,扣肉扣上去,笋干的汁水还是会出来,所以每次也只能做那么一块。后来这道菜在我们师门(知味观)就渐渐不卖了,因为太麻烦了。制作过程老是处理不好,肉和笋干的协调性无法得到解决。”

直到 2000 年后,傅月良执掌杭州君悦酒店里的「湖滨 28」之际,他把菜重新拿出来做,因为酒店有很好的条件可以支持研发。他在「湖滨 28」的研发取得突破,真正做到工艺升级──首先把红麴上色的步骤取消了,以酒代水,完全以东坡肉的方法来做;肉烧好后,将边角的肉用来煮笋干,笋干和边角肉都一定要煮得非常透;接着,边角肉挑出来弃掉,笋干待用。与此同时,煮了 1 小时的五花肉要拿去冰冻,冰冻后才能用刀批,批成宝塔型,套入模型成为扣肉,再填入熟透的笋干,拿去蒸 3 个小时,让笋干和肉的味道完全融为一体。

此菜鉴赏标准是,那扣肉“扣”出来以后,必须玲珑剔透,轻轻摇晃盘碟时,塔型扣肉颤颤巍巍又能保持立体。吃起来的扣肉肌理分明,片得薄嫩透光而不穿,口感黏糯松软而不散,肉香与笋香完美融合。

这样说并不为过:没有傅月良,没有今天这个美感极好又能普及的金牌扣肉。

傅月良和如院因金牌扣肉扬名立万,影响之深远,无可估量,不但传遍全世界,成为最有标志性风格的中菜菜式之一。制作这道菜的视频甚至登上了有 340 万粉丝的米其林指南 IG 官方帐号「2024 年最受欢迎内容」的榜首──这可不简单,称得上力压群雄,因为排在这个榜单上的十大,全是来自世界各地不同的餐厅或厨师,十分国际化。尽管如此,如果止步于此,那就不是傅月良了。

两把刀赋予老菜新生

他又用刀,为一道杭州经典菜「斩鱼圆」赋予新生命和时代气息。这一次,他用的是两把刀。傅月良解释:“斩鱼圆的工艺不是我发明的,是我看老食谱的时候发现的,现在已经没有人这样做斩鱼圆了,这工艺岂不是会失传吗?多浪费啊。”

斩鱼圆并不罕见,为何说它的制作是濒临失传的工艺呢?先来了解它的工序:剔皮剥筋的包头鱼鱼腹肉,铺平在一大块猪皮上,双手各持一刀,将鱼肉手工剁成鱼茸,再打成鱼圆,其中会用姜葱水来调馅,以增加鱼肉的香气,但吃起来又不至于抢味。鱼肉在猪皮上手剁的过程中,吸收了猪油的香气,吃起来鲜嫩软滑、柔若浮云、入口即化。另外,把猪皮当砧板,猪皮会自动黏起鱼肉里的细骨和小刺,这是多么有智慧的工艺啊。

然而,根据饮食作家徐成分享 1977 年出版《杭州菜谱》里的斩鱼圆食谱,我发现制作的工序与傅月良所示范的大同小异,唯一不同的是:这老菜谱里的斩鱼圆,并不是把鱼肉铺在猪皮上剁的啊,书中写的是铺在正常的砧板上剁成鱼茸的。于是,回头再向傅月良问清楚。他耐心解释道:“在猪皮上剁鱼肉的工艺,自古以来便有,我是通过自己的理解,把这工艺实践在斩鱼圆这道老菜上,发现效果很好,就把它融入斩鱼圆的做法里,发展成如院版本的斩鱼圆。”换言之,傅月良是把“猪皮上剁鱼肉”的老工艺和老菜“斩鱼圆”二合为一,赋予了新生命。

了解这些来龙去脉以后,我才能明白过来,为何我在如院吃到的斩鱼圆,和在杭州其他名店吃到的斩鱼圆,品质有那么大的差别──后者的卖相即便紧随着如院的步伐,模仿得惟妙惟肖甚至一模一样,但一入口,感觉差远了,那就是比起普通鱼圆稍微好一点的口感和味道,找不到任何感动。如院的版本,每一次入口都令人有种想哭的冲动:鱼鲜里包含着若隐若现的猪油香气,这动物脂肪的饱满,推进了鱼肉的甜味,味道层次的呈现上更见婀娜。至于把鱼圆和清汤、小蜜豆一起炖煮,则是傅月良将老菜现代化的手法。因为卖相动人又有特色,充满记忆点,所以自推出以来便屡被模仿,如今已遍地开花。

很多人模仿如院的斩鱼圆,只做到表面,但味道没有灵魂,因为他们不太可能以如院的人力成本去做这道菜。跟金牌扣肉一样,这道菜非常费工,所以如院每天都限量发售。

在鱼里寻蟹鲜

事实上,傅月良的经典之作岂止这两道?还有曾做了 74 个版本、并不停寻求优化空间的「西湖醋鱼」,怎能不提?我在不同浙江菜馆尝过这道名菜,都是吃过就忘──直到吃过如院版本的西湖醋鱼,才知道标准,“食鱼寻蟹”是这道菜味道的精髓所在。这个标准,并非傅月良创立,而是根据 1986 年出版的《杭州菜谱》里写的作为指标:一条好的西湖醋鱼,可以吃到湖蟹味。

明明吃的是鱼,但你得尝到螃蟹的鲜味,这会不会有点太难?神奇的是,傅月良做到了,靠的是两条鱼、酱油、醋和姜。材料并不复杂,却凭着比例的掌控、烹调的讲究,勾勒出层次迭起的鲜味,鱼鲜中散发着螃蟹幽幽独特的香甜味,这蟹味的美同时激发了鱼味,鱼味在舌尖上显得更为鲜活、有精神。

两条鱼,一条是鲫鱼,用来做鱼汤,而这鱼汤就是整道西湖醋鱼的底味,收汁后与米醋、酱油、姜蓉结合起来,透过舌尖给大脑传递了蟹味的幻觉。另一条鱼则是笋壳鱼,以文武火来烹煮──即是锅的一半离火,一半仍在炉灶上,鱼肉在热情与冷静之间的温度对流中烹煮,会快速煮熟而保持鲜嫩有弹性、富有生命力的状态,入口额外动人。

这当中自然有讲究之处,譬如只能用杭州米醋,否则酸度就不对;酱油得用湖羊酱油来调出符合理想的香味和稠度──试过在香港客座要做这道菜,主办单位没准备好指定的湖羊酱油,必须连夜叫人从大陆境内发货到深圳,再从深圳送到香港⋯⋯这种对细节的不妥协,正是西湖醋鱼能做出 74 个版本的关键因素,很多时候,并不是有什么大改特改之处,只不过是微乎其微的调整。

美食江湖津津乐道:在如院吃西湖醋鱼吃不到蟹味,餐厅愿意退菜。傅月良说:“开业以来,退过一百条左右吧。”不过,当这道菜进化到第 72 个版本开始,就没有被退过菜。从这点,你大概会明白他坚持的动力所在,而不是走火入魔。

尽管如院的西湖醋鱼,已经超出食客预期,赢得赞美声连连,傅月良还是不甘寂寞,推出了春季版,选用西湖源头、以钱江源山泉水滋养的衢州开化县何田乡柴家村清水鱼。这鱼呢,肉质细嫩鲜美富有弹性,但一如其他鲜美无比的鱼有令人痛恨之处:浑身是刺。傅月良为了让客人能尽情享受到鱼肉的美,于是手工剔刺⋯⋯而他把手工剔刺的图片贴出来以后,再一次震撼了我们。

为了写好这篇文章,写到一半,我在杭州去吃了几家名店的斩鱼圆、金牌扣肉、西湖醋鱼、宋嫂鱼羹等来作比较,终于吃明白了如院的高度,再继续写这篇文章。别家的西湖醋鱼,按照我吃到的味道,我相信厨师对这道菜的理解是以酸度带出鱼的鲜味,这样而已,哪有吃蟹的幻觉?至于金牌扣肉,我吃的那几家都做得还可以,但是就少了韵味,以及精致感。

熬成一座中餐研发中心

如院开业仅有两年,但已俨然是一家“中餐研发中心”。怎么说?那就是每每如院有新菜品推出,很快就引来业界的模仿、抄袭、跟风⋯⋯而做研发的,是如院。所以,我是不是可以将如院称为“中餐研发中心”呢?

事实上,绝大部分的餐厅是无法做到如院不惜工本的付出:厨房团队 40 多人,许多道菜如金牌扣肉、斩鱼圆、龙井虾仁、西湖醋鱼等,全都有专门的厨师负责,每天上班的首要任务,就是做好他负责的那道菜,日日如是。傅月良解释说:“由专门的厨师专注去负责有个好处,那他可以不断地优化、精进,因为他在做的过程中,可以不断地复盘,差不多每十天就复盘一次,这当中会激发他去寻找更好的方式呈现。”这种“匠人精神”,从来只有日本那种只有十个、八个座位且规模极小的厨师发办餐厅才能做到。

这种不惜工本的底气来自于傅月良凭着创办「老头油爆虾」这连锁大众餐饮品牌,达到了财富自由。有别于许多人赚到钱以后继续赚更多的钱,傅月良倒是从过程中越发了解自己接下来想要追求的,就是在杭帮菜上的突破和创新。如院是在被梦想、激情和情怀的推动下诞生。

一辈子杭州人,做了一辈子杭帮菜。傅月良是 16 岁就入厨的,晃眼间,确实大半辈子就过去了。曾经有一段很长的日子,在还未取得任何认可之前的反覆坚持、也反覆自疑和自我推翻,再反覆琢磨下去的锻炼,特别难熬,回头一看,这段特别难熬的时光,格外刻骨铭心。

他在没有人看见的地方,努力活过。

如院之于他,其实是个寄托毕生所爱的退休之地。这里除了金牌扣肉、西湖醋鱼、斩鱼圆、龙井虾仁,还有小葱杭州咸鸡、九曲红梅茶叶蛋、糟蛋蒸蟹、糟香青鱼干、黄椒酱蒸米鱼、无花果排骨菊花汤、四喜饺、火腿小葱饼⋯⋯全有独当一面的魅力,傅月良肩负着杭帮菜深厚的烹饪技术和文化底蕴,一直走一直走,终于走到与未来杭帮菜相逢的交汇点,那就是他创办的如院。

同时间,他又回到了与杭帮菜相爱的最初。

文章头图来源:如院。仅作信息分享与传播,未涉及商业用途。