上周四播出的厨师竞技类综艺《一饭封神》在社交平台上引起激烈讨论:起因是节目中的小厨试图改良大厨的经典料理——猪扒焗饭,建议在原有酱汁的基础上加入木姜子、海南黄灯笼椒。并决定将原本油炸的形式,改为低温慢煮后再喷枪炙烤。此法使得猪肉汁水流失严重,口感干柴。小厨一句“加嫩肉粉”,将其推向风口浪尖。

节目播出当晚,小厨及其供职的餐厅社交账号被大批网友评论攻陷,餐厅的大众点评页面在短时间内涌入大量差评。

为什么司空见惯的“嫩肉粉”会引起如此大的争议?此篇文章旨在理性讨论,将从科技与狠活、魔改经典菜,后厨管理三个方面与大家聊一聊,一部综艺折射出的餐饮真实面。

科技与狠活

什么是嫩肉粉?

首先,让我们来厘清一下,此次争议的核心焦点:嫩肉粉。

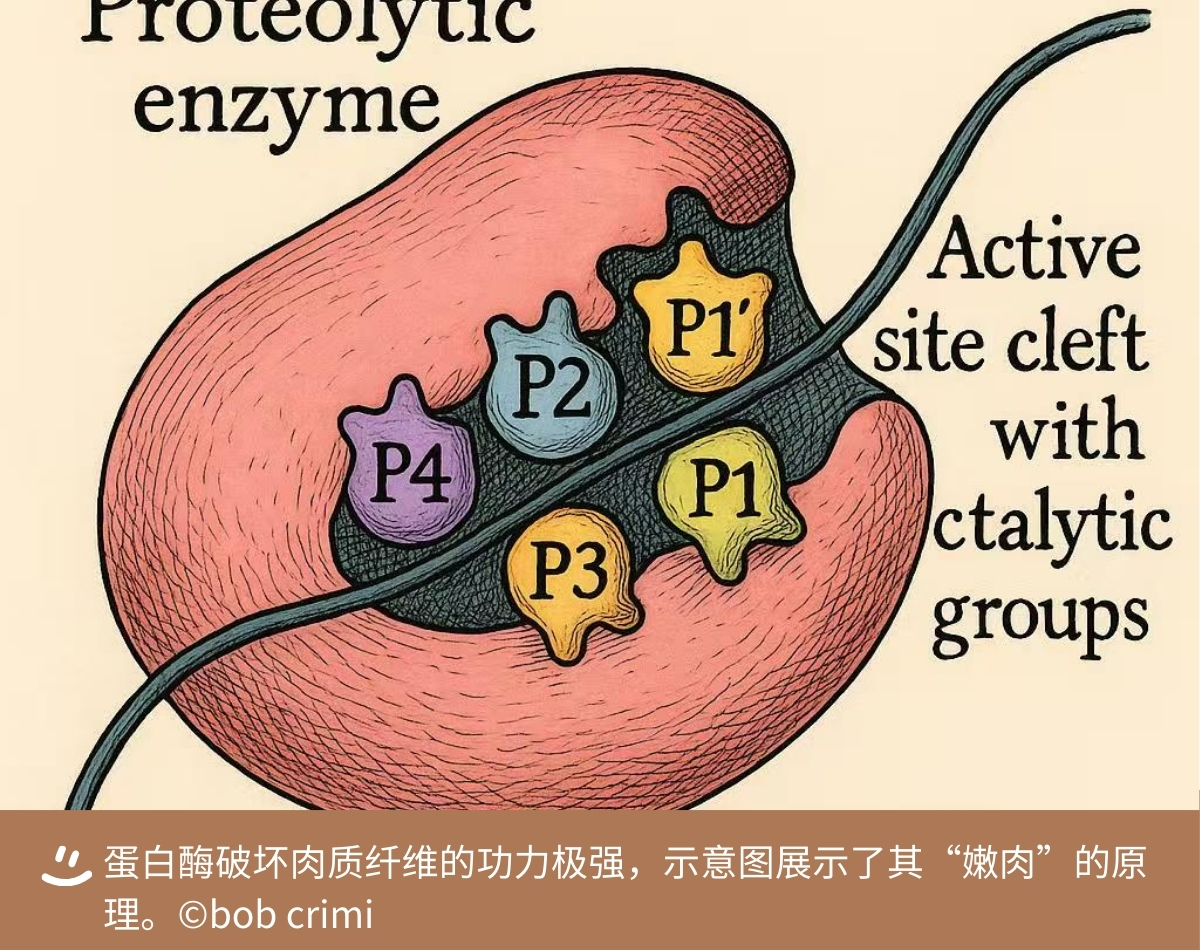

嫩肉粉的核心有效成分(蛋白酶)属于食品添加剂类别中的“食品用酶制剂”。这些蛋白酶无论是从植物中提取(如木瓜、菠萝)还是通过微生物发酵生产,在食品工业中都被明确归类为“食品添加剂”。根据《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760),蛋白酶被列入允许使用的食品用酶制剂名单中。

回到嫩肉粉产品本身,市售的"嫩肉粉"通常不仅仅包含蛋白酶。它是一种复合食品添加剂,可能包含其他允许使用的食品添加剂(如碳酸钠)或普通食品原料(盐、淀粉、糖等)。

嫩肉粉安全吗?

理论上说,只要按照产品说明适量使用,符合食品安全标准的嫩肉粉是安全的。

那么,为什么大批网友对厨师使用嫩肉粉这件事如此反感?

对食品安全和添加剂的普遍担忧

嫩肉粉的核心成分虽是天然的木瓜蛋白酶,但市售产品常添加亚硝酸盐作为防腐剂或发色剂。部分廉价嫩肉粉的亚硝酸盐含量严重超标(实测高达 3180mg/kg,远超国标 500mg/kg限值),过量使用可能引发中毒或者致癌。

另一方面,嫩肉粉被曝常被用于“美化”变质肉或廉价肉,通过软化肉质和掩盖异味欺骗消费者。在一些小饭店、烧烤摊中泛滥。如某些火锅店用其处理劣质羊肉,烧肉店掩盖肉质干硬,这种行业乱象让公众对其天然抵触。

坚守传统 VS.“走捷径”

笔者在撰写此篇文章之前,分别采访了两位主厨对此事的看法。两位主厨分别主打江南创意菜、新中餐菜系,但却不约而同给到了相似的答案:让肉质变得软嫩,有很多种办法,比如选材,拍肉,用真实的木瓜替代添加剂等等。嫩肉粉的加入,侧面凸显了厨师对技艺的否定——用化学手段替代真功夫。

其中一位受访主厨谈道:“嫩肉粉破坏肉质纤维的效果很强,如果使用下量一定要够控制,不然整个肉会散掉。但是在我看来它并不是一个能很好发挥肉质的产品。肉本身具有肌肉纤维,筋膜等等,所以才有嚼劲。处理猪排,典型的手法是拍肉,用来断筋,也可以叫做松肉,锁住它的汁水。节目中,邵师傅的做法很经典。让猪肉既有汁水,又嫩又好吃。”

在强调“真功夫”的厨艺竞技中,使用添加剂很容易被解读为“偷懒”或“缺乏实力”。尤其当节目中的小厨仅口头指挥却不亲自操作时,更强化了“依赖外挂”的负面形象。有网友锐评:“若嫩肉粉能封神,不如直接颁奖给化工厂。”

网友的反感远超出“一种添加剂的使用”,实则折射出对食品安全的焦虑,对烹饪技艺的珍视。在《一饭封神》这类聚焦专业性的节目中,观众更期待看到食材与技艺的碰撞,而非化学添加剂的“魔术”。

魔改经典菜

另一个争议点,是小厨“魔改”猪扒饭。

网友对于“魔改”的反感,反映了对传统技艺的“不尊重”与符号化消解。节目中,小厨要求大厨修改经营几十年的招牌“港式猪扒饭”,加入嫩肉粉、改变烹饪方式(炸改烤)等操作,被一定程度解读为对老师傅毕生技艺积累的轻视。大厨代表的不仅是个人招牌,更是手工腌制、火候把控、食材处理等传统技法的象征。嫩肉粉作为“化学捷径”,直接消解了技艺的价值,触动了观众对于“匠心”的情感认同。

年轻厨师的困境

年轻厨师追求创新本无可厚非,但问题在于创新是否尊重菜品本质。例如,小厨临时要求“加木姜子改酱汁”、“改炸为烤”,体现其对原菜风味缺乏系统性理解,被观众视为“为标新立异而创新”。

在社交媒体时代,年轻厨师常常陷入“身份证明”的困境。如何短时间被关注,如何证明自己的实力,似乎“创新”成了唯一的切入口。但创新之难,在于需要对传统本身有足够的理解,才能在此基础上进行合理,有尺度的变化。

在「名厨MINGCHU」过往的采访中,杭州米其林二星餐厅如院主厨傅月良曾对“创新”有如下阐释:

中餐的创新还是应当遵循创新不忘本,传承不守旧的理念。至于是创新多还是传承多?我觉得传承为先,那传承什么呢?传承的是对味道的认知,所以我们也在思考——什么是变,什么是不变?

经典之所以是经典,是因为料理中内含牢固的逻辑。想要打破这种稳定结构,增添新的元素时,没有对食材透彻的理解,容易画蛇添足。观众对“魔改经典菜”的反感,实则是对餐饮文化根脉的守护诉求。与其说反对创新,不如说反对“无根的创新”。当一道菜成为几代人的味觉记忆,任何改变都需敬畏为先。

真正的生命力,恰在守住魂脉后的破茧新生。

后厨管理

综艺与真实后厨的差异:被放大的矛盾与隐藏的常态

厨师竞技类综艺,最后的落点依然在"综艺"二字。“综艺”为制造话题,强化了“年轻队长指导老师傅”的权力反转:小厨频繁要求大厨修改招牌菜配方,却未参与实操,仅以“队长”身份发号施令。这种“外行指导内行”的设定在真实后厨中虽存在,但通常以更隐蔽的形式出现,比如管理层干预菜品研发,而节目无疑放大了矛盾,引爆舆论。

现实中,厨师对上级指令的服从往往是隐忍的。大厨虽不满,但仍配合调整酱汁(将甜口改为贵州酸辣口),直到被要求同时制作两种口味时才爆发拒绝。这种“忍让阈值”的突破,恰恰是职场人共情的核心——专业尊严被践踏后的反抗。

后厨权力结构的缩影:职级与专业权威的博弈

小厨作为队长拥有决策权,但大厨拥有 40 年的资历代表了专业权威。节目中,行政权力(队长)强行覆盖专业判断(大厨),本质是餐饮业“管理岗”与“技术岗”普遍矛盾的缩影。

同时,又需要看到的是,年轻管理者的“职业焦虑”。小厨对于猪扒饭的改动并非基于数据或调研,而是主观假设“天气热食客想吃清淡的”。这种用假设替代事实的决策逻辑,暴露部分年轻管理者为证明自身价值盲目求变的心态。

沟通机制失效:责任转嫁与信任崩塌

小厨要求大厨独自承担改良实操,自己仅旁观指导,甚至建议“做两种口味”进一步增加其工作量。这种责任与权力不匹配的操作,本质是管理者对执行者的剥削。而当大厨拒绝品尝改良酱汁时,小厨以崩溃哭泣回应,试图以“弱者姿态”重置职责归属,这种"谁哭谁有理"的退化机制,在职场中容易引发反噬——网友一边倒批评小厨,正因反感“用情绪绑架专业”的本质。

《一饭封神》的冲突之所以引发职场人共情,因为它撕开了餐饮业光鲜下的真实一面——权力与专业的永恒博弈。然而理想的后厨,或者说职场环境,当“管理权”尊重“技艺权威”,“创新欲”敬畏“传统根脉”,一盘菜才能承载匠心而非戾气。