提起利苑,相信很多廚師的第一反應都是「出品好」、「鍛煉人」、「要求嚴」,這些的確是利苑成為「粵菜廚師的黃埔軍校」的重要原因。

但是,僅憑這些字面意思和固有印象還不足以探究利苑廣受讚許的根源。我們與幾位親身經歷過利苑廚房的廚師聊了聊,從他們講述的故事中,為你挖掘利苑在廚房管理上的寶貴經驗。

昂貴的帝王蟹,只取 4 隻脚入菜

食材是烹飪的第一步,粵菜尤為重視食材本味和新鮮度,這一點在利苑更是得到了極致的體現。

建立農場,只為吃出食材本味

利苑集團創始人陳樹杰於多年前就在廣東湛江自建了明日農場,「現在吃肉,豬肉和雞肉的味道完全分不出,我已經忍受了幾十年了⋯⋯」他建立農場的原因,顯然並不複雜。

明日農場直接為餐廳供應豬、雞、蛋、菜等日常必需食材,遠離了催化劑等各式化學製劑,從源頭上保證了食材的穩定和可控。

對阿拉斯加蟹等進口食材,為了追求更好的口感呈現,利苑寧願新增採購成本,選購鮮活的品種,也不用急凍的蟹肉。

用橄欖油炒菜,創香港先例

餐廳對食材的嚴苛,還表現在食材的處理方法上。為了防止跑味,餐廳中的蒜茸只在午晚開市前各剁一次,不夠用時再臨時剁製。

每份蔬菜都必須嚴格按規定清洗 3 次,保證完全去除殘留。甚至對於帝王蟹等昂貴食材,也只取最大的 4 隻脚,其餘的部分用來做員工餐。

此外,在調味料方面利苑也有諸多講究。廚師每天早上來到餐廳後,都須在第一時間用薑蔥蒜和香料熬製當天出餐所用的油。

甚至在 80 年代的時候,為了讓炒芥蘭和菜心達到最佳口感,利苑就已經率先使用進口橄欖油炒菜。

至於雞湯和龍蝦湯等高湯,也都需在當天吊製,隔夜絕不再用,各式小料亦是現切現炒。

利苑在食材上的極端之處在於,用最新鮮的食材、最優質的部位來征服最挑剔的食客,而且把這一套高標準在日常經營的每一天都做到位。而這些細節都會在潜移默化中影響著廚師對烹飪的認知,並盡自己所能,將最新鮮的食材本味呈現給食客。

不可否認,較高消費水準是支撐利苑期高成本運營的底氣,但也正是這樣超出食客心理預期的標準,才讓食客覺得物有所值,並打造出長期持續的餐廳口碑。

40 釐米的不沾鍋,是一切標準化的開始

一家餐廳想要擴張連鎖並保持統一的出品和服務水平,對細節上的持續標準化是必經之路。而中餐的標準化一直是個難題,利苑在細節方面的標準和要求頗有借鑑意義。

從炒鍋到蒸櫃,統一廚具是前提

餐廳中的小炒炒鍋均選用 40 釐米的不沾鍋,以減少每個人對火候掌握的不同而產生的誤差。蒸櫃也是特製的多層小蒸櫃,為的是不流失蒸氣,保持食材的統一品質。

炒菜的動作姿勢,也有明確規範

每道菜的製作細則都以表格化呈現,所有的烹飪步驟必須一步步執行到位。以一道「脆瓜野菌炒爽肉」為例,首先要將野菌用白醋糖飛水,而後用清水飛水,最後再用不沾鍋以奶油煎至焦香。

餐廳中的清炒時蔬也有規矩可循,分量需精確到「錢」,甚至連翻炒時的動作和次數都有明確規定。

料理檢驗的標準,人人都可衡量

結果檢驗時的高標準也是利苑廚房的特點。對食材原味的突出、對顏色搭配的考量、對小炒焦香度的把握都包含在內:炒芽菜必須炒成金黃色、乾炒牛河不可炒斷、自製臘味煲飯要顆粒分明⋯⋯。

利苑的標準化設計與傳統的餐廳標準化思路有所不同,並沒有在環節上進行删減,反而是新增了頗為嚴格的要求,但看似繁複的過程,每一步都有其必要性,出發點也都是為了食客能有更好的飲食體驗。

除了與餐廳定位有著密不可分的關係外,這樣的標準化,顯然更富挑戰性,要求廚師必須以更快的速度和更低的出錯率完成烹飪。

長期來看,正視這種「給自己找麻煩」的習慣,讓歷經利苑修煉的廚師們對於細節都有嚴苛的要求和細緻的把握。

那麼,廚師之間又是如何配合合作的呢?

你出了錯,我也要擔起責任

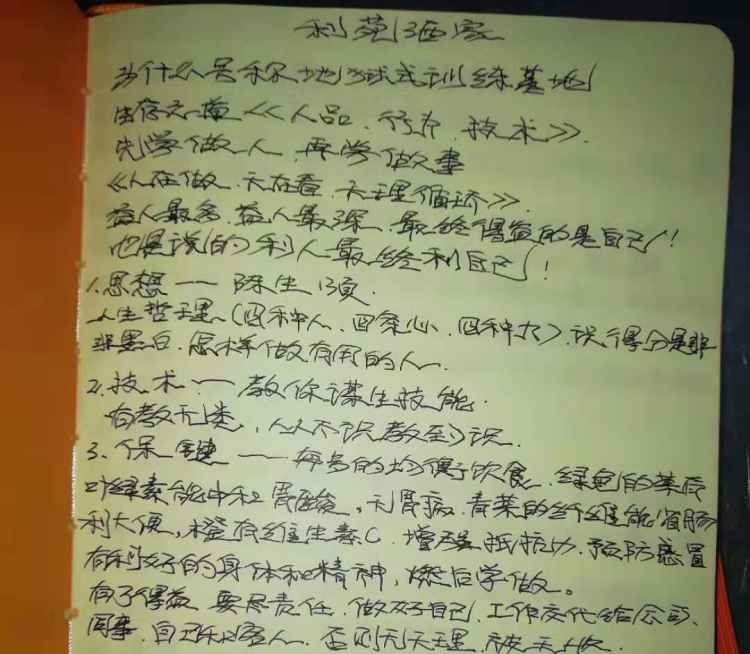

在利苑,人人都將「四條心」和「四種人」銘記於心,這源自利苑集團創始人陳樹杰的教導:成功的人要有決心、信心、虛心、恒心,切勿做壞人、蠢人、懶人和小氣人,最重要的是時刻記住「利人終利己」。

這套看起來虛無縹緲甚至與心靈雞湯有幾分相似的話術,在利苑卻被執行到位。

只有教會徒弟,師父才能輕鬆

首先在徵才環節上,不認可這種價值觀的員工會被篩出,只留下那些能夠圓滿完成工作要求並絕對服從規定的員工。

其次是工作上「連帶責任」的制度設計,當三鍋炒菜出錯了,二鍋會同樣受罰,原因是他沒有做到關心旁邊下屬的工作,也是一種責任過失。

對上級來說,只有明確地告訴下級油溫、火候、調味等具體的烹飪知識和細節,才能真正減少自己的麻煩。

因此「教會徒弟餓死師父」的情况在這裡並不會發生,反而會因為充分的溝通交流,使得上下級之間的關係更為和諧。

不管是誰,只要閑下來,都會主動去幫別人或別的崗位一起完成工作。利人終利己的理念在這裡得到了淋漓盡致的體現。

遠離空降兵,優先內部選拔

這樣的團隊管理和培訓邏輯再延伸下來,也就形成了一項不成文的規定:利苑從不空降管理層或主管。

除了對料理的要求與其他餐廳不同之外,更重要的原因是空降管理人員遠不如從內部擇優錄取來得划算,反而可能會有更高的管理和試錯成本。

也是因為這樣的制度設計,對於內部人才的培育和重視是利苑餐廳一直貫徹的方針,餐廳內部資源永遠處於資訊公開、人人可用的狀態。

這樣的安排對於打下堅實的烹飪基本功發會重要影響,也正因為如此,今日的高級粵菜餐廳中,不少主廚級別的人員均來自利苑:古志輝、譚炎燦、江金火、周子洋、何孝源⋯⋯這也是利苑得名「粵菜廚師的黃埔軍校」的由來,如果你對他們的故事感興趣,不妨點擊對應的名字查看。

把每一道菜都當成招牌,認真試菜試錯

在餐廳運營中,外場掌握著充分的食客意見,它與內場的配合度直接影響了餐廳的經營效率。在這個方面,利苑又是如何進行一步步改良和優化的呢?

先懂食客需求,再談菜品創新

外場經理和服務人員先會收集登記客人對料理的意見,主廚也會在巡臺時主動發現有問題的料理,然後雙方統一在打烊後將問題提出,廚師和服務人員會圍坐在一起進行試菜。

試菜的頻率保持在一週 3 次左右,餐廳也會固定預留出幾份試菜料理,提前估清。大家在品嚐的過程中分享烹飪心得、探討改進措施。做得不到位的地方,廚房老大也會及時糾正錯誤並告知正確的製作方法。

在試菜的過程中,廚師們能夠切換視角,從食客需求的角度而不僅是自己的專業烹飪角度去思考問題。這對於廚師在思維方面的成長有著重要的作用,也是餐廳能長期跟緊食客口味的變遷,並及時調整料理的動力所在。

每道菜都是招牌菜,不可掉以輕心

一道料理從最初上市開始,會根據食客意見、點單率等經歷多次的改良,尤其是海鮮、燕鮑翅等食材更是頻頻嘗試新做法。

利苑餐廳並不主推招牌菜,在不斷的磨合與改進中,每一道菜都是付出心力的招牌。

在利苑集團創始人陳樹杰看來,只要食客接觸到的料理,都會對應形成對餐廳的觀感印象,「你對客人不好,閻王爺也不會放過你」。這或許也是對廚師責任心,最接地氣的表達。

減少食材囤積,外場這樣做

在庫存管理方面,利苑餐廳之所以能做到「每天備、每天清」,與外場和內場在料理銷售上的默契配合關係密切。

內場會及時用對講機告知今天可能剩餘的食材和對應的料理,外場收到資訊後也會從選單搭配、口味調和、營養配比、食客需求等不同的角度展開有針對性的銷售工作。

這樣一來,顧客既品嚐到了新鮮食材,餐廳又減少了食物囤積和浪費。

利苑靈魂人物,深入一線的陳校長

從食材把控到料理標準,從廚房合作到外場配合,在這一切背後穿針引線的便是我們在前文中多次提及到的、利苑集團的創始人陳樹杰,利苑人稱陳校長。

不惑之年不服輸,從零開始學廚

利苑酒家在初創期曾經歷數年的虧損,陳樹杰多次要求廚師改進菜品,但結果總不令他滿意。

有一次,廚師的一句「你自己做出好吃的給我看看」,激發了他的鬥志,年近 50 的他從零開始學廚,這股不服輸的勁頭也激勵了餐廳中的廚師堅持學習和嘗試。

除了與生俱來的闖勁之外,作為素有「南天王」之稱的國民黨軍政大佬陳濟棠的幼子,陳樹杰的管理風格也有幾分「軍事氣息」。

無論是手脚慢,還是不好吃,或是營業額不達標,為此負責的人總少不了接受他的一頓罵,而即便做得好,也很少能聽到他的表揚。

30 年堅持試菜,創出千道佳餚

在每天的午市結束後他都堅持試菜,一遍遍地修改料理,30 年來已創作出上千道的料理。

而在每次的內部新菜推出會上,彙聚一堂的大廚們心裡卻總免不了要打寒顫,陳樹杰會針對料理口味、食材搭配、上菜順序等提出諸多的改善之處,現場氣氛極其嚴肅。

但另一方面,陳樹杰又對創新和嘗試有著極度的寬容,在利苑進軍北京之際,他就明確表示「大膽去做,不要怕花錢,先打名氣,虧本也沒關係」。

也正是因為陳樹杰長年累月的把持和優化,利苑才逐步成長為如今的樣貌。

在採訪溝通的過程中,所有的廚師都表示,他們在利苑學到了很多,而幾乎所有的利苑人出去工作都沒有說過老東家的壞話。

我想秘密大概就藏在「利苑」的名稱裡——「利盡各方,深知利人終利己;苑餚千百,人間美食集此家」,這是利苑人的座右銘,也是永久的行事綱領。

-end-

部分圖文資料引用自網路,僅作資訊分享與傳播,未涉及商業用途。

成都尼依格罗 中餐行政总厨

厨师

标准化管理

标准化管理

壹家小馆 厨师长