“过桥”技法不是云南米线的专利。

传说在清代光绪年间,有个秀才为了专心苦读,以求中第,只身搬往离家较远的一间小岛茅舍。他的妻子十分贤惠,每天要通过一盏长桥来到小岛,为他送去饭菜。其中有一次,妻子为丈夫做了汤食,为了不使食材在颠簸路途中损失鲜美,她想了一个办法,把鸡和米线一起入罐炖熟,然后,一头挑着切得很薄的生肉片和新鲜蔬菜,一头挑着滚沸的鸡汤,走过长桥,来到小岛茅舍后,再将所有食材投至仍然滚烫的鸡汤,烫熟食之。妻子日复一日不辞辛苦的照顾,和充满智慧的烹饪,宽慰、激励着秀才,使他日后终于金榜题名。而秀才妻子过桥为爱人送来热米线汤的故事,也从此传为佳话,成就了一道知名的佳肴——“云南过桥米线”。

各地名菜对“过桥”烹法的演绎

原来“过桥米线”中“过桥”就是爱情故事里的那盏“桥”?这未免太过通俗和浪漫了。当然,这仅仅是云南人对“过桥”的解释之一,如今,“过桥”更常被视为一种特别的烹饪技法,应用于各地菜式中,比如江苏扬州名菜“将军过桥”、四川小吃“过桥抄手”、杭州奎元馆的“虾爆鳝面过桥”等,在这些名菜里,“过桥”拥有不尽相同的演绎方式,而各式烹法之间其实也不乏共通之处。

扬州:以“过桥”比喻食材二次入汤

“凌晨还喜过桥鲜”,这是形容扬州人早餐爱吃面条的俗语,其中“过桥”代指的正是他们吃面条的方式。他们一般不在原本煮面的锅中直接盛食,而是另取一个空碗,单独做一碗新汤,再将锅中的面条捞进这碗新汤里。

除了“过桥面”,扬州还有一道名菜“将军过桥”。“将军”实际为黑鱼的民间俗称,因为黑鱼彪悍凶猛,所以人们都称它为“龙宫大将”,因此“将军过桥”,就是用“过桥”技法烹饪黑鱼,即所谓的“黑鱼两吃”。其做法是,将鱼脊肉制成炒鱼片,余下皮、肠、骨架、头、尾等一起制作汤羹,先将鱼骨、鱼肠入沸水略焯烫,去除腥味,再移入清水中另烧汤,吃的时候,将鱼肉从一个盛器中移入汤羹之中,食材辗转的这一过程犹如人从此岸前往彼岸,故名“过桥”,实在是生动又写意。

杭州:一菜两吃,移为面卤完成“过桥”

杭州人爱吃面也是出了名的,其中奎元馆的“虾爆鳝面过桥”更被誉为“杭城百面之冠”,闻名遐迩。“虾爆鳝面过桥”是以“爆鳝面”、“鳝丝面”、“黄鱼面”等经典杭州名菜为基础衍生出的,其做法是把鳝片和虾仁炒好后盛放一小盘中,一菜两吃。可以直接配酒食用,亦可作面的辅料,即将鳝片、虾仁夹入面碗中,而后者这种移为“面卤”的做法,就叫“过桥”。

正宗的“虾爆鳝面过桥”面条要用无锡头号面粉,经人工擀制而成,并用麻油浇制,鳝鱼片要用菜油爆至金黄弹脆,虾仁则用猪油炒到饱满鲜美,这样三者融合时才能做到完美无缺。

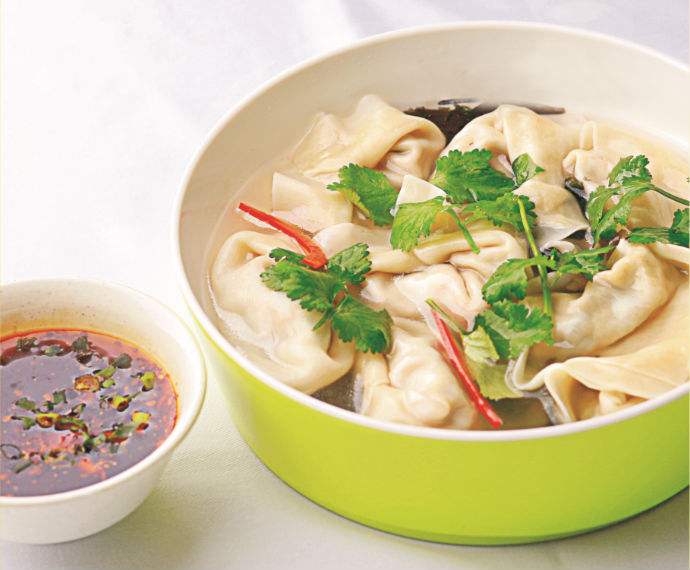

重庆:主料夹入味碟而蘸食,谓之“过桥”

四川重庆的著名小吃“过桥抄手”,麻辣辛香、细嫩爽口。其做法是先将抄手用沸水煮熟,盛入碗中,同时配备一小碟调味料。吃的时候,将碗内抄手夹入味碟蘸取味料而食,这种主料在盛器中的交替过程,被重庆人称之为“过桥”。

“过桥抄手”的味碟是灵魂,一般是用红油辣椒、小磨麻油、葱花、姜汁、蒜水等调制而成。

韶山:用豆腐铺就一座“白桥”

湖南湘潭韶山市也有一道名菜“过桥豆腐”,此菜由“怪味豆腐”变化而来,命名取意于形制,因为摆盘时,会将豆腐切片整齐排列在盘中,很像一座白色的小桥。“过桥豆腐”选用最为柔嫩的内酯豆腐为主料,搭配调好味的猪肉馅和鸡蛋,上锅蒸制而成。

摆盘方式比较多变,可以将肉馅置于盘底,再码上一排豆腐片,将鸡蛋打入盘中食材缝隙中;也可以将豆腐列于盘子中间,两边放上肉馅,打上鸡蛋。和“过桥豆腐”异曲同工的还有“过桥排骨”等。

常用“过桥”技法四大要点

虽然各地菜肴中的“过桥”方式有所差异,但可以看出,除了“过桥豆腐”、“过桥排骨”这类“象形菜”,大多数情况下的“过桥”概念(包括“云南过桥米线”的做法),都指食材在不同盛器之间转换的过程——主料单独烹饪,再盛入新的食材、汤汁、蘸料里进行二次组合,便是较为普遍意义下的“过桥”技法精髓。

将原料煮熟或者烫熟后,另配蘸碟蘸食的做法是“过桥”技法中应用最广泛的。其最大特点是热汤之上有一层油封顶,以起到保温保鲜,锁住菜品精华不流失的作用。如果把这种常用“过桥”技法加以细化,可以总结出以下四点要义。

原料切配

“过桥”烹饪方式不仅适用于鲜蔬、面食等,应用于烹调河鲜、海鲜时,也能更大程度地保留食材原汁原味的鲜美。在初加工原料时,一般要切成大小均匀的薄片,根据不同食材的质感进行把控,以入滚汤时易于烫煮入味,同时软烂程度适中为标准。

熟加工火候

在切配好食材后,一般还会进行初步熟加工,比如下入水或高汤中汆,或滑油处理等。这一步对火候控制颇有讲究,汆烫原料时,肉类需要“小火慢烫”使其嫩滑,海鲜则需“大火快烫”才能保证爽脆。而滑油前,肉类通常会先腌制入味,再以温热油烹至微熟,菜类则煸炒至散发香味即可。

“过桥龙趸球”是一道经典粤菜,石斑鱼肉质紧致细嫩,经高汤烫煮,口感更弹滑鲜美,冯耀生师傅在处理鱼肉时,先切成薄片,用盐、糖、生粉、香油等腌制入味,再下入 150 度温热油中滑熟,为了使鱼肉在浇汤时更加清爽,入碗前,冯师傅用热水冲洗鱼肉,去除多余油份。

以新鲜明虾为原料制作过桥菜,可以视为简化版的“过桥龙趸球”,但在提炼食材的鲜美程度上做到了异曲同工。主料和辅料熟加工各有细节,如明虾要先用开水灼头至变红,这样可以均匀烫熟虾肉,而不至于过熟;粉丝泡软后浸在冷水中,保持爽滑劲道。

浇注高汤

汆好的食材放入碗中,再浇上高汤,是过桥菜的高潮和核心部分。传统的高汤中含有较多油份,以便于在食材上层形成油膜,起到保温保鲜作用。

而针对不同的碗底食材,也会匹配不同类型的高汤,如鱼类原料,一般选用口感较清澈的鱼汤浇注,才能最大程度烘托鲜美原味,鱼汤可以用鱼骨熬制,先将鱼骨加油煸炒出脂肪,这样熬出的鱼汤色白味醇;其他海鲜类原料,可以用清汤浇注,最后搭配蘸料而食。蔬菜和禽类原料,则较多搭配鸡汤、骨汤,熬制时可适量加入西洋参、枸杞、虫草等滋补食材。

相比于传统粤菜版本的“过桥石斑鱼”,周祖旺师傅的星洲风味过桥石斑鱼,汤汁更加香甜浓厚,洋溢着满满的南洋风情。星洲汁高汤的做法是,以清鸡汤打底,加入盐、浓缩鸡汁、少许鸡油,以及金瓜汁,再用生粉勾玻璃薄芡,调制浓郁,最后淋入几滴花生油、适量胡椒粉。

海鳌虾形体健硕,肉质饱满,营养十分丰富,梁焕能师傅取其肉为主料,并用虾壳制成高汤,可谓物尽其用,也能完整度极高地呈现出原汤原食的极致鲜美。

北非摩洛哥塔吉锅具有透气不透水的特质,烹制食物时可以很大程度上保持原料湿润度和鲜美度,陈阳师傅以塔吉锅加持“过桥”烹饪手法,让松茸和肥牛鲜上加鲜。其高汤中加入了猪骨、鸡爪、猪脊骨,和雪莲子等配料,经 24 小时以上熬煮,胶质浓郁,香美至极。

蘸料调配

浓郁鲜美的高汤可以为过桥菜注入灵魂,而馥郁多彩的蘸料,则能为过桥菜画龙点睛,达到味觉体验的完美收尾,尤其在以白灼食材垫底或清汤浇注的过桥菜中,蘸料至关重要。豉油、芥末、辣椒酱、鲍汁等是一般蘸料中的常见客,相似菜品中也可互相借鉴蘸料成分,例如“过桥东星斑”、“过桥响锣”、“过桥鲍鱼”中都用到了丝瓜柳(或菜苗)、芋丝、鲜北菇等。

根据各地风味偏好,以及每位厨师个人风格的不同,蘸料调配也不拘一格,充满变化。

看过这篇过桥菜“秘籍”,你是否在菜品保温保鲜技巧上有了些许收获?除了如法炮制经典过桥菜,巧借过桥技法中对原材料加工、汤头熬制、蘸料搭配等细节的处理方式,也对你的烹饪大有裨益,不妨马上试试吧。

-end-

部分图文来源于网络,仅作信息分享与传播,未涉及商业用途。