想象这样一幅画面:一位顶级厨师,挎着登山包,手提藤篮,头发乱的像风吹过的野草,俯身在山间林地中寻寻觅觅——这可不是野外生存节目,而是在为今晚的菜单准备食材。

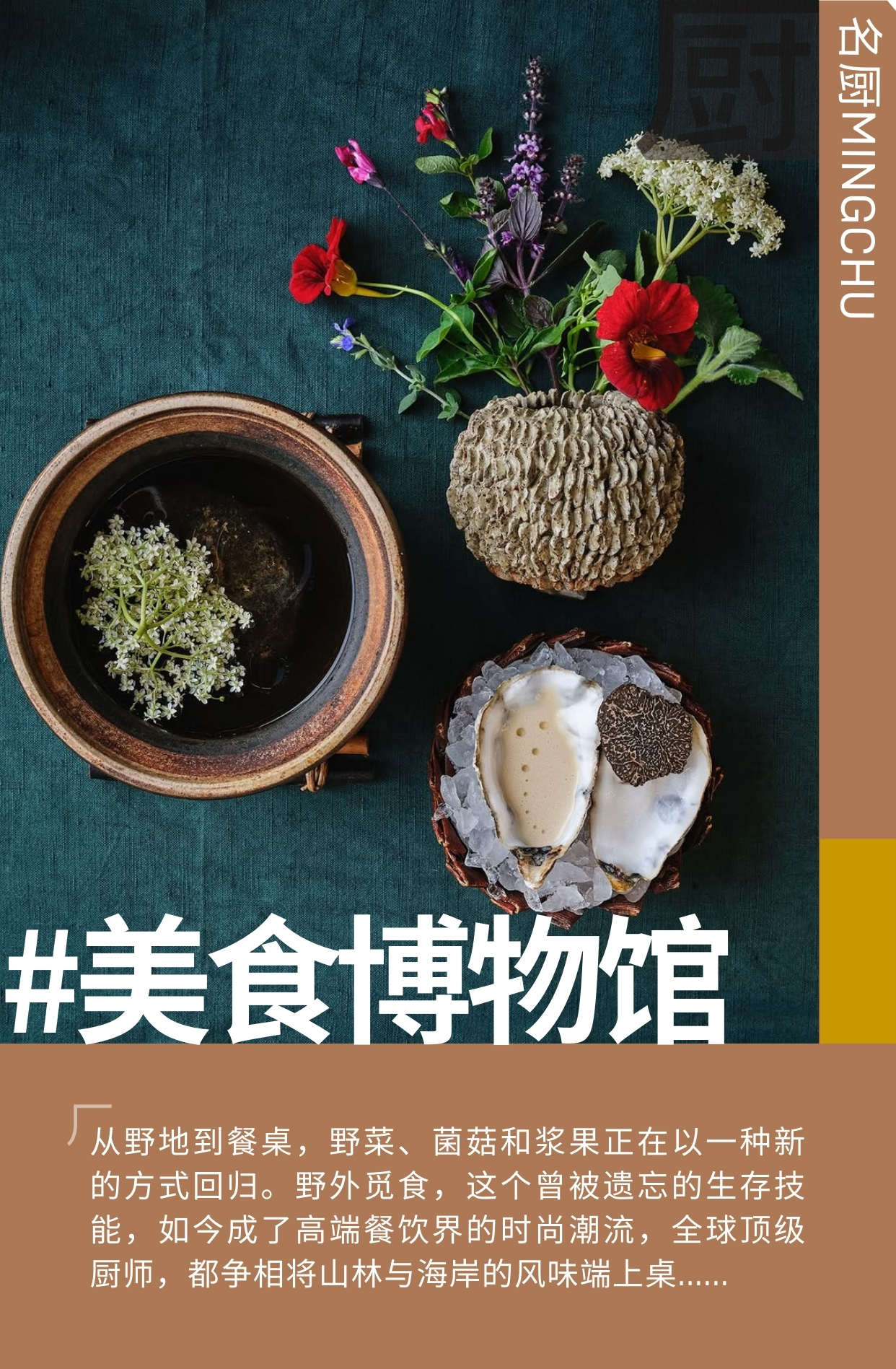

觅食(foraging),这个那些曾经属于农夫、猎人的丢失技能,如今正被厨师们重新拾起,成了高级餐饮界的时髦风潮。从山林、海滩、草丛中,他们用自然演绎一桌美食佳肴。

失落的连接

说到底,野外觅食这件事情,是人类最原始的获取食物的方法。在农耕出现之前,从树林摘点野果、地上挖一些蘑菇,都是最日常不过的食谱。即使几十年前,生活在农村的人们也经常从田间地头获取食物。

到了当下,随着工业化和商业的发展,采集才在主流文化中失去了地位,尤其是城市里的人们,几乎完全失去了关于自然的知识,市场购买成了唯一获取食材的方式。在春季郊游的时候,思考眼前的野草能不能吃,好像已经是我们与自然最强的关联。

不过在这两年,觅食又卷土重来。尤其在高端餐饮界,很多顶级厨师在试图重新建立餐盘和自然之间的联系,篮子一挎,野蒜、沙棘、野生菌又成了菜单上的主角。觅食不只是一种水泥都市中回归自然的潮流,它展现了一种看待食物、场所和自然的全新视角。

野外的吸引

吃惯了超市里长得整整齐齐、味道却千篇一律的蔬果,难免不被自然所带来的独特风味和多样性所吸引。常见的野生植物例如野生菌、浆果、香草等,有着自然成长的浓郁风味和当地风土塑造的复杂性格,是大批量生产的农产品无法复制的。

野外觅食最大的魅力,还在于它的季节性和在地性——将自然的韵律也搬上餐桌。对厨师来说,使用陌生而独具个性的食材也是一项充满创意的挑战,是创作的燃料。觅食让食物背后的故事更透明地展现在食客面前,让这顿餐食有着更完整的立体感和想象空间。

觅食,不只是“去野一把”,它和“从农场到餐桌”、“超本地化”的主张一样,是一种更周到的饮食态度,也是一场和自然重新交朋友的探索,吸引着那些如今的食品系统对环境影响的厨师和食客。

探索食物与自然间的烹饪哲学

早在“本地食材”成为进入大家视野中的新兴概念之前,法国烹饪大师 Michel Bras 早已在田野间低头寻找灵感。作为法国最具影响力、前瞻性的厨师之一,他以主张使用当地食材、通过菜肴来呈现风土的烹饪哲学而出名。

他最著名的菜肴 “Gargouillou”,仿佛一首用蔬果和香草谱成的散文诗:多达几十种当日采摘的食材散落盘中,色彩斑斓的点点色块之间,酱汁自由流淌。这道菜已成为现代美食中最常被模仿的菜肴之一,也是以植物为主的烹饪方式的象征。那不是一盘沙拉,而是一幅当地风土的抽象画,是季节的呼吸和泥土的气息。

成长于法国 Aubrac 这片人烟稀少、以牛肉与奶酪为主的土地,Michel Bras 却偏爱蔬菜,亲自采集的方式让他能够与土地紧密相连。1978 年,Michel Bras 创办了 Le Suquet 餐厅,把山间的呼吸带进厨房。他的理念不仅是塑造了一家餐厅,而是启发了更多的厨师,去重新看待时间、风土和味觉的关系。

北欧的野外实践

当觅食成为一个完整的概念,就绕不开新北欧料理的灯塔——Noma。对 Noma 来说,觅食不是一时兴起的噱头,而是餐厅的根基。餐厅大多数食材都来自于周边区域,它和许多北欧的餐厅一起,把餐桌与自然紧紧相连,用觅食将世界食客的目光引向斯堪的纳维亚半岛。

Noma 的 René Redzepi 曾说:“了解自然界的基本知识,了解动植物、地貌格局和四季的韵律,与学习读写一样重要。”他鼓励厨师们重新探索、发现和创造新的食物,把北欧美食推向了新的创意高度,不仅如此。Noma 的世界巡回快闪餐厅,将觅食的概念继续带到东京、悉尼、墨西哥等地,让食客用味蕾重新感受自然之“野”。

除了餐厅之外,Redzepi 还推出了一款应用程序 VILD MAD,帮助人们探索丹麦可食用的自然。它像一本随身户外笔记,教你识别、采集野生植物,也可以在上面搜索食谱、分享自己的经验。或许你还没有意识到,今晚的晚餐调料,可能就藏在你家后院里。

太平洋西北的快闪餐桌

Morchella,这家诞生于 2021 年的美国俄勒冈州餐厅,从名字就写着“野”的标签——Morchella 是羊肚菌的学名,也是一张太平洋西北森林的名片。创始人兼主厨 Cameron Dunlap 以其对波特兰地区自然风味的热爱,赋予他的菜肴独特魅力。

对于 Dunlap 来说,野外采集已经成为了他自己生活的一部分:“我现在无法想象没有采集的生活方式。”选择觅食的原因,既是出于对环境的欣赏,也是出于经济的考量:

“一箱蒲公英叶需要 48 美元,而自己采集,每小时能让我节省大约 150 美元的产品成本。我很喜欢把它放在沙拉里,严格来说,他们也算是入侵物种,所以食用蒲公英叶还有助于当地的环境。当你路过时,这些植物可能对你来说毫无意义,但你会在我的餐厅里享用它们做成的美食。”

如今,这家餐厅更像一个流动的美食实验室,带领食客走进森林和海岸,边采边学,再在快闪餐桌前端出新鲜又精致的晚餐。

山林怀石:一期一会的四季

来到日本,采集,对于有百年历史的米其林二星餐厅 Miyamasou 来说,却是传承了四代的传统。Miyamasou 坐落于京都近郊山区,四周环绕着森林与溪流,百年来,这里一直用山间的馈赠编织怀石料理的四季。

主厨 Hisato Nakahigashi 每天在户外手工采集,菜单也来自于当日的收获:“我就在这片山林和田野中长大,‘tsumigusa’(新鲜采摘的)这个词儿我小时候就耳熟能详。春天我们会采摘野菜,夏天会去河里抓香鱼。我很享受一边在大自然中玩耍的时光。”

我能感受到森林的氛围。即使沿着同一条小路行走,我也会注意到不同的野生植物。一边采集,一边思考当天要做什么菜。所以食物每天都会略有变化。

Miyamasou 也因此充满着呼吸感。制作餐厅的银杏味增,主厨先将两种味噌混合,加入一些调味料和干蘑菇提鲜,混合均匀后,再将它们煮五到六个小时。银杏是秋季的食材,于是将它放在木兰树叶上烘烤。在一年中的这个时候,树叶刚好变干、颜色较深,可以直接放在火上烤。就连餐厅使用的筷子,也是用山里的栗树枝自己制作的。在这里,烹饪不是固定的配方,而是一种与山川共生的节奏。

在这些餐桌上,一棵蒲公英、一片木兰叶、一朵羊肚菌,都是季节和风土的一次短暂停留。只是,觅食从曾经日常随处可得的生活智慧,成为当下城市人着迷的“限定风味”,成为高级餐桌背后的故事和灵魂的时候,我们与自然的关系,是否反而多了一层隔阂?

封面:Morchella;头图:Noma。部分内容来源于网络,仅作信息分享与传播,未涉及商业用途。