事件时间线

让我们快速回顾一下此次事件的时间线:

1. 针对罗永浩的微博,西贝方面很快做出回应,客服表示招牌菜牛大骨是每天早上现煮的,莜面是店内工作人员现场手搓的,不存在预制情况。但罗永浩并不买账,讽刺地回应说“牛大骨现煮,莜面现搓,塑料袋现剪,微波炉现打”。

2. 事件随后升级,西贝创始人贾国龙亲自回应,强调“西贝门店 100% 没有预制菜”,认为“预加工不是预制菜”。他宣布将起诉罗永浩,并表示西贝全国 370 家门店将全部开放后厨。贾国龙还透露罗永浩团队当时点了 15 道菜,只有 2 道因烹饪时间较长没吃完,且离开时还表示吃得“不错”。

3. 9 月 11 日晚间,罗永浩在社交平台连发多条内容,征集西贝预制菜证据,并称“如果有录像之类的、法律上可以采信的真凭实据,奖励十万元”。

从行业背景来看,预制菜企业目前面临困境,2024 年多家企业财报显示业绩下滑。而且这不是罗永浩第一次就预制菜发声,他在 2024 年 11 月就曾表示“餐厅卖预制菜不注明就是欺骗”。

罗永浩与西贝的争论,很大程度上就源于对“预制菜”定义的不同理解。

这场争论实际上反映了预制菜行业的几个深层次问题:首先是定义模糊,官方和消费者对预制菜的认知存在差异;其次是知情权问题,消费者希望有权知道是否食用预制菜;还有价格与价值的匹配问题;以及食品安全与营养担忧。

此文将由以上几点逐一展开剖析。

如何定义预制菜?

预制菜有一个相对官方的定义,但普通消费者和行业内部的理解存在差异。

官方定义(以我国为例)

根据 2024 年国家市场监督管理总局等六部门联合发布的 《关于加强预制菜食品安全监管 促进产业高质量发展的通知》,首次在国家层面明确了预制菜的定义:

预制菜:是以一种或多种食用农产品及其制品为原料,使用或不使用调味料等辅料,不添加防腐剂,经工业化预加工(如搅拌、腌制、滚揉、成型、炒、炸、烤、煮、蒸等)制成,配以或不配以调味料包,符合产品标签标明的贮存、运输及销售条件,加热或熟制后方可食用的预包装菜肴。

归纳起来就是以下 4 个要素:

工业化预加工:在工厂完成部分或全部烹饪工艺。

不添加防腐剂(这是国家强制要求)。

预包装:有规范的包装和标签。

需加热或熟制后食用:消费者或餐饮店需要最后一步处理。

大众普遍认知

在普通消费者看来,预制菜的范围通常更广。大家普遍认为:只要不是厨师在后厨从洗菜、切菜开始全程制作的,而是由工厂提供“成品”或“半成品”再到餐厅简单加工的,都可以宽泛地称为“预制菜”。这包括了料理包、快餐盒饭、即热菜肴等。

半成品和预制菜的区别

“半成品”其实是“预制菜”的一种类型。根据 加工程度和食用方式 的不同,预制菜通常分为四大类,而“半成品”属于其中的一类。

我们做了一张表格,拆解其中的不同之处:

核心区别总结:

“半成品”是“预制菜”的一种:从表格可以看出,“半成品”通常指的是 即烹 和 即配 类预制菜,它需要消费者或厨师进行“烹饪”这个关键步骤。

加工程度不同:

预制菜(广义):涵盖了从“切好”到“完全做好”的所有阶段。

半成品(狭义):特指需要最后烹饪环节的产品。它完成了清洗、切割、腌制、调味等前期工作,但尚未做熟。

便捷性不同:

即热型预制菜:追求极致的便捷,加热即食。

半成品:在便捷和“烹饪体验/锅气”之间取得平衡,节省了备菜时间,但保留了“下锅炒”的环节。

为什么罗永浩和西贝会有争论?

理解了以上定义,再回头看他们的争论就非常清晰了:

罗永浩(代表消费者视角):采用的是 大众宽泛认知。认为西贝使用中央厨房统一配送、到店后只需简单加热或翻炒的菜品,都属于“预制菜”,且价格不菲,侵犯了消费者的知情权。

西贝(代表行业视角):采用的是 国家官方定义 和 行业内部划分。根据国家规定,中央厨房配送至自有门店的净菜、半成品(即烹、即配类)不纳入预制菜管理。他们认为自己的招牌菜是“现场烹饪”的,只是前期准备环节工业化了,因此不属于(即热型)预制菜,不该被贴上“预制菜”的标签。

罗永浩与西贝的这场争论,核心并非预制菜本身的对错,因为它确实是餐饮工业化发展的一种产物。争论的焦点在于:

商家是否清晰地告知了消费者。

消费者是否有选择的权利。

以及使用了工业化预制产品的菜品,其售价是否与其价值匹配。

这场风波无疑推动了公众和行业对餐饮透明度的讨论。希望未来能有更清晰的标准和更普遍的明示制度,让消费者能吃得明白,吃得放心。

作为消费者,我们能做什么?

点菜时多询问:对于明显需要长时间烹制(如红烧类、老火汤)却快速上桌的菜品,可以礼貌地向服务员询问大致的制作方式。

留意菜单标注:关注菜单上是否有关于“现炒”、“现蒸”、“现场制作”等说明,部分诚信的餐厅可能会开始标注。

支持明示品牌:对于那些主动透明公开制作流程的餐饮品牌,可以给予更多的关注和支持。

理性看待价格:理解餐厅运营成本(租金、人力、食材、能源)构成,对菜品的价格有一个合理的预期。如果支付了较高的价格,对其品质和体验有更高要求也是合理的。

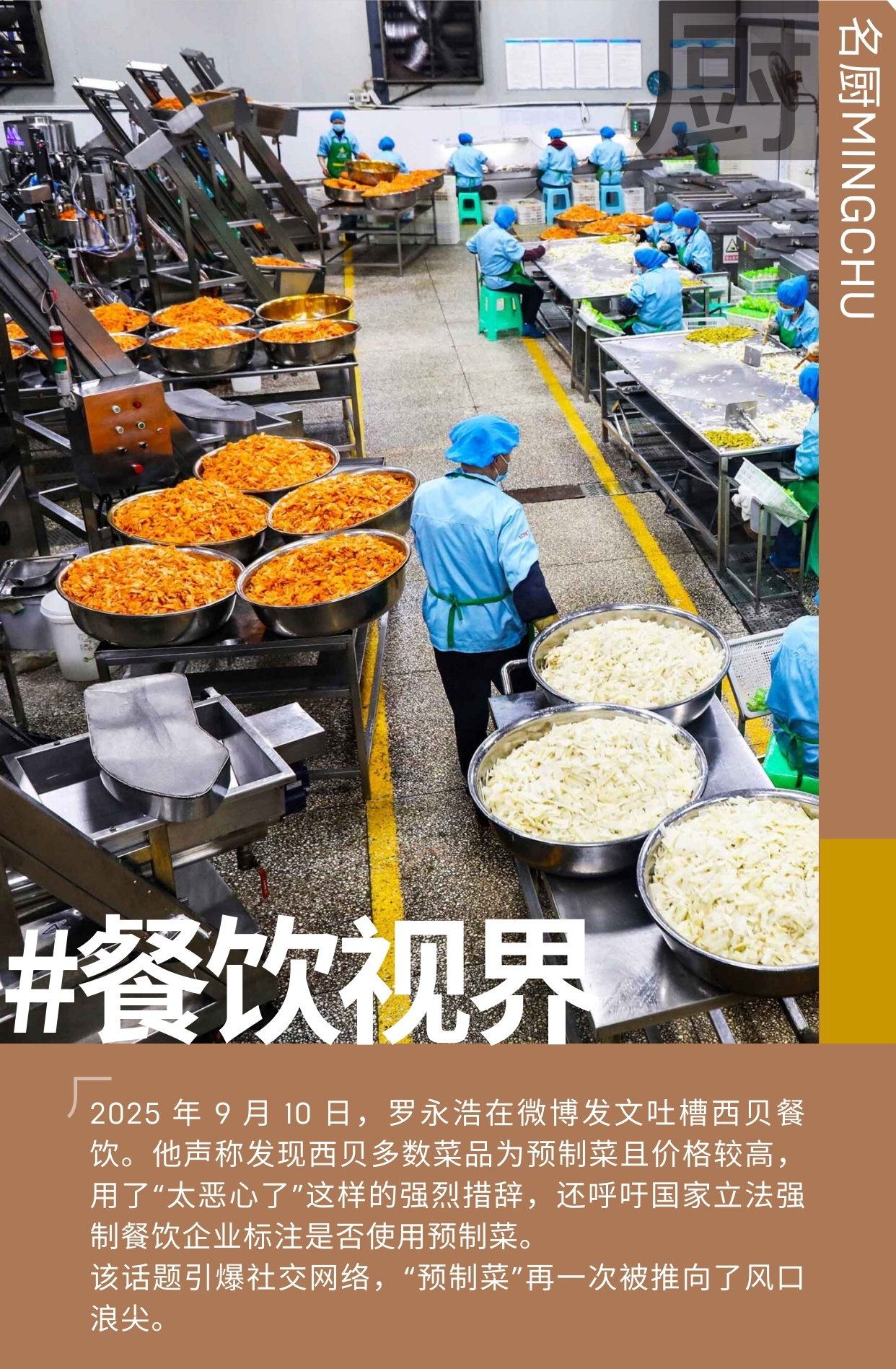

本文封面来源:西贝;头图来源:CNSphoto。